Aktuelle News.

OLG Düsseldorf weist Antrag auf Erlass einer Anti-Anti-Suit Injunction (AASI) im Einzelfall als unzulässig zurück, bestätigt aber deren grundsätzliche Verfügbarkeit

Auch wenn die Entscheidung auf den ersten Blick die Rechte von Patentinhabern und Patentinhaberinnen zu schmälern scheint, macht das OLG Düsseldorf unmissverständlich deutlich, dass sog. Anti-Suit-Injunctions zu missbilligen sind und man sich auch vor den Düsseldorfer Gerichten dagegen wehren kann. Der Unterschied zur Rechtsprechung der Münchner Gerichte liegt im Wesentlichen darin, mit welcher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass eine Lizenzsucherin oder ein Lizenzsucher tatsächlich um eine Anti-Suit-Injunction vor einem ausländischen Gericht nachsucht. Ebenfalls bestätigt das OLG Düsseldorf, dass wer im Ausland eine Anti-Suit-Injunction beantragt, als lizenzunwillig anzusehen ist, so dass es ohne weitere Diskussion zur Angemessenheit des FRAND-Angebots die Unterlassung und den Rückruf aus einem standard-essentiellen Patent aussprechen würde.

Der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf hat mit Urteil vom 07.02.2022, (Az. I-2 U 27/21) eine einstweilige Verfügung (nachfolgend: AASI) des Landgerichts Düsseldorf vom 14.12.2020 (Az.: 4c O 73/20) aufgehoben. Die Entscheidung ist die zweite obergerichtliche Entscheidung zu AASI in Deutschland, die im Zusammenhang mit Streitigkeiten über standard-essenzielle Patente (nachfolgend: SEP) ergangen ist. Anders als bei vorangegangen AASI Entscheidungen wurde der Antrag auf Erlass wegen der Gründe des konkreten Einzelfalls erstmals von einem Gericht als unzulässig zurückgewiesen.

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf können Sie hier auf Deutsch und hier auf Englisch abrufen.

Der zweite Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf betonte in seiner Entscheidung ausdrücklich, dass das Betreiben eines ASI-Verfahrens ein Eingriff in absolut und verfassungsrechtlich geschützte Rechte der Patentinhaberinnen und Patentinhaber sei. Gegen solche Eingriffe sei vor deutschen Gerichten Rechtsschutz zu erlangen.

Der zweite Zivilsenat des OLG Düsseldorf begründete, dass aus verfassungsrechtlichen Gründen in SEP Streitigkeiten grundsätzlich ein Rechtsschutzbedürfnis am Erlass einer AASI bestehe. Dies gelte allerdings nur, soweit der Erlass einer AASI zur Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes objektiv notwendig sei.

Entscheidungserheblich sei gewesen, dass – anders als in bisherigen Entscheidungen Münchner Gerichte – weder eine Hauptsacheklage anhängig, noch ein Antrag auf Erlass einer ASI gestellt worden sei. Im konkreten Einzelfall verneinte das OLG Düsseldorf daher, dass der Erlass einer AASI objektiv notwendig gewesen sei.

Entgegen der Judikatur der Münchner Gerichte hielt es das Düsseldorfer Gericht nicht für ausreichend, dass die Benutzerinnen und Benutzer des SEP nicht verbindlich erklärt hätten, in einer ausländischen Jurisdiktion keine ASI beantragen zu wollen.

Eine „nachlaufende Schutzanordnung“ sei für den Schutz der Patentinhaberinnen und Patentinhaber ausreichend; eine „vorauseilende“ AASI böte demgegenüber keinen besseren Schutz. Ohne stichhaltige Anhaltspunkte könne eine AASI wegen des Rechtsstaatsprinzip nicht allein wegen der abstrakten Möglichkeit eines ASI Antrages ergehen.

Der zweite Zivilsenat betonte, dass der nachlaufende Rechtsschutz auch deswegen hinnehmbar sei, weil Patentbenutzerinnen und Patentbenutzer durch einen Antrag auf Erlass einer ASI zeigen, dass sie offensichtlich lizenzunwillig seien. Sie seien daher ohne weiteres zur Unterlassung zu verurteilen.

Das OLG Düsseldorf erkannte auch, dass die Sanktionsdrohungen ausländischer Gerichte Patentinhaberinnen und Patentinhaber aus wirtschaftlichen Gründen von der Rechtsdurchsetzung abhalten können und aus deren Perspektive der Rechtsschutz unzulänglich sei. Dies sei aber generelle Konsequenz der Spruchpraxis ausländischer Gerichte und unabhängig vom Zeitpunkt des AASI-Erlasses.

Das OLG Düsseldorf entschied, dass ein Rechtsschutzbedürfnis auch dann nicht bestehe, wenn eine konzernverbundene Gesellschaft in der Vergangenheit bereits eine ASI beantragt habe, soweit der Sachverhalt sich in wesentlichen Punkten – anhängiges Hauptsacheverfahren im Ausland – unterscheide.

Schließlich äußerte sich der zweite Zivilsenat noch obiter dictum zur Antragsformulierung: Es könne offenbleiben, ob der Antrag nicht schon deshalb unzulässig sei.

Fazit

Es ist erfreulich, dass der zweite Zivilsenat des Oberlandesgericht Düsseldorf sich im Grundsatz der Auffassung der Münchner Judikatur angeschlossen hat und bestätigt, dass Patentinhaberinnen und Patentinhaber vor nationalen Gerichten Schutz ihres immateriellen Eigentums gegen ASI erlangen können. Inhaberinnen und Inhaber von SEP können also auch vor Düsseldorfer Gerichten grundsätzlich weiterhin wirksamen Rechtsschutz gegen ASI erlangen. Die Unterschiede in der dogmatischen Herangehensweise dürften sich in der Praxis kaum auswirken.

Der zweite Zivilsenat des OLG Düsseldorf legt – im Vergleich zur Münchner Judikatur – allerdings strengere Maßstäbe an. Das OLG Düsseldorf greift hierbei nicht auf alle Fallgruppen zurück, die das LG München entwickelt hatte. Nach der Entscheidung des OLG Düsseldorfs besteht insbesondere in folgenden Fallgruppen nicht ohne weiteres ein Anspruch auf Erlass einer AASI:

- Patentbenutzerinnen / Patentbenutzer haben in einer Jurisdiktion, die grundsätzlich ASI bereitstellt, eine Hauptsacheklage auf Lizenzierung oder auf Feststellung einer angemessenen globalen Lizenzgebühr für eine solche Lizenz angedroht;

- Patentbenutzerinnen / Patentbenutzer haben nicht innerhalb einer von der Patentinhaberin / dem Patentinhaber gesetzten kurzen Frist in Textform erklärt, keinen Antrag auf Erlass einer ASI zu stellen;

- Patentbenutzerinnen / Patentbenutzer haben gegenüber anderen Patentinhaberinnen / -inhabern ASI angedroht oder eine solche bereits beantragt, soweit Anhaltspunkte, die für den Patentinhaber erkennbar sind, fehlen, dass die Patenbenutzerinnen / Patentbenutzer diese Praxis zukünftig jedenfalls im Verhältnis zur Patentinhaberin / Patentinhaber, nicht weiterverfolgt;

In folgenden Konstellationen dürften Anträge von SEP-Inhaberinnen / -inhabern auf Erlass einer AASI auch nach der Entscheidung des OLG Düsseldorf weiterhin Erfolgsaussichten haben:

- (Aktive) Drohung der Patentbenutzerinnen / -benutzer gegenüber den Patentinhaberinnen / -inhabern mit Antrag auf Erlass einer ASI;

- Patentbenutzerinnen / -benutzer haben bereits einen Antrag auf Erlass einer ASI gegen die Patentinhaberinnen / -inhaber gestellt;

- Patentbenutzerinnen / -benutzer haben in einer Jurisdiktion, die grundsätzlich ASI bereitstellt, Hauptsacheklage auf Lizenzierung oder auf Feststellung einer angemessenen globalen Lizenzgebühr für eine solche Lizenz eingereicht;

Erfreulicherweise erkannte das OLG Düsseldorf, dass durch die Sanktionen ausländischer Gerichte Patentinhaber aus Gründen wirtschaftlicher Vernunft von der Rechtsdurchsetzung abgehalten werden können und aus deren Perspektive der Rechtsschutz unzulänglich sei. Dies zeigt, dass deutsche Gerichte sehr wohl berücksichtigen, dass ASI Entscheidungen einen erheblichen Druck auf Unternehmen ausüben können.

Nicht überzeugen kann allerdings die weitergehende Begründung, dass dies nicht mit der Frage verbunden sei, ob vorauseilend oder nachlaufen gegen eine ASI eingeschritten werde, sondern eine generelle Konsequenz der chinesischen Spruchpraxis sei. Die Begründung des OLG Düsseldorf trifft in dieser Hinsicht nur teilweise zu. Für Patentinhaber ist es sehr wohl entscheidend, zu welchem Zeitpunkt eine AASI-Entscheidung ergeht. Zwar mag es zutreffen, dass ausländische Gerichte in ihrer Entscheidungspraxis Entscheidungen deutscher Gerichte nicht hinreichend berücksichtigen. Für die Tätigkeit von Unternehmen im Ausland ist es allerdings faktisch sehr wohl entscheidend, ob ihr eigenes Verhalten durch eine AASI abgesichert ist. Patentinhaber, die vor dem Erlass einer ASI eine eigene AASI in den Händen halten, stehen in einem anderen Licht dar und können auch in Verhandlungen über FRAND-Bedingungen anders auftreten. Außerdem sind Unternehmen teilweise durch eigene Compliance-Vorschriften angehalten, sich an Urteile ausländischer Gerichte zu halten und dürfen aufgrund dieser Selbstbindung nicht gegen die Verfügung eines ausländischen Gerichts vorgehen. Diese faktischen Gesichtspunkte berücksichtigt das OLG Düsseldorf aus unserer Sicht nicht hinreichend. Wir meinen, dass unter diesen Umständen der Erlass einer vorauslaufenden AASI aus Gründen effektiven Rechtsschutzes objektiv notwendig sein könnte. Hinzu kommt, dass Strafzahlungen gerade vor chinesischen Gerichten deutlich höher sind als vor deutschen, so dass wegen dieser Asymmetrie des wirtschaftlichen Drucks ein nachlaufender Rechtsschutz deutscher Gerichte wirkungslos bleibt.

Hervorzuheben ist, dass neben dem Landgericht München (vgl. LG München I, Urt. v. 28.01.2021, Az. 7 O 14276/20 (eine Englische Übersetzung ist hier abrufbar)) nun auch das OLG Düsseldorf ausdrücklich anerkennt, dass Patentbenutzerinnen und Patentbenutzer, die eine ASI beantragen, offensichtlich lizenzunwillig sind. Es dürfte nahe liegen, dass diese Lizenzunwilligkeit nicht durch ein späteres Verhalten ausgeglichen werden kann; Patentbenutzerinnen und Patentbenutzer die ASI beantragen sind damit also quasi unheilbar lizenzunwillig. Dies ist ein wichtiges und deutliches Signal, dass Anträge auf Erlass einer ASI in Deutschland erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Wir gehen davon aus, dass sich die Patentsenate des Düsseldorfer Oberlandesgerichts über eine so grundlegende und richtungsweisende Entscheidung abgestimmt haben und diese Entscheidung daher nicht nur eine Orientierung für künftige Entscheidungen des zweiten Zivilsenats, sondern auch für Entscheidungen des XV Zivilsenats bietet.

Um die „Unzulänglichkeit“ des Rechtsschutzes weiter auszugleichen, wäre es außerdem wünschenswert, wenn Gerichte im Rahmen künftiger AASI-Entscheidungen Sanktionen ausländischer Gerichte durch entsprechende Freistellungsansprüche abfedern würden. Solche Ansprüche dürften sich aus §§ 823, 249 Abs. 1 BGB ergeben und können nach unserer Einschätzung auch in Einstweiligen Verfügungsverfahren geltend gemacht werden. Gerichtliche Entscheidungen deutscher Gerichte sind dazu bislang allerdings noch nicht ergangen.

Dr. Christof Augenstein

Dr. Benedikt Walesch

Aktuelle News.

Legal All Stars 2021: WirtschaftsWoche zeichnet Senior Partner Dr. Peter Kather als Top-Anwalt in der Kategorie Patentrecht aus

Dr. Peter Kather ist von der WirtschaftsWoche im aktuellen Ranking der „Legal All Stars 2021“ im Rechtsgebiet Patentrecht mit dem 2. Platz ausgezeichnet worden und zählt damit zu den Top-Drei Rechtsanwälten seines Fachs in Deutschland.

„Diese Auszeichnung von Herrn Dr. Kather spiegelt nicht nur seine hervorragende patentrechtliche Expertise, sondern auch das hohe Ansehen wider, das er nicht nur bei Mandanten und Wettbewerbern, sondern vor allem auch bei den Richtern genießt,“ sagt Miriam Kiefer, Managing Partner von Kather Augenstein.

Das gesamte Team von Kather Augenstein gratuliert seinem Namensgeber und Senior Partner herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung.

Zum zweiten Mal befragte das Handelsblatt Research Institute (HRI), im Zuge des in 2020 ins Leben gerufene Rankings, fast 23.000 Wirtschaftsanwälte zu ihren renommiertesten Wettstreitern aus 25 Fachgebieten. Aus den Ergebnissen resultierte eine Liste, die von einer Expertenjury aus Inhouse-Juristen, Professoren, Prozessfinanzierern und Beratern bewertet wurde, sodass ein Ranking mit insgesamt 75 Anwälten aus 52 Kanzleien erhoben werden konnte und final je Rechtsgebiet drei „Legal All Stars“ daraus hervorgingen.

Das Ranking der Legal All Stars wurde in der Ausgabe der WirtschaftsWoche vom 18. Februar 2022 veröffentlicht. Die gesamte Übersicht aller Legal All Stars 2021 nach Rechtsgebieten finden Sie hier.

Aktuelle News.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.02.2021 – 2 U 33/20: Klageerweiterung und Klagekonzentration im Berufungsverfahren

Der zweite Senat des OLG Düsseldorf hat sich in dieser Entscheidung mit der Frage auseinandergesetzt, unter welchen Bedingungen eine Klage im Berufungsverfahren um weitere Schutzrechte erweitert werden kann. Hierbei bezog der Senat vor allem § 145 PatG in die Frage mit ein, ob eine Erweiterung auf weitere Klagepatente sachdienlich im Sinne von § 533 ZPO ist oder nicht.

I. SACHVERHALT

Der Kläger hat erstinstanzlich die Verletzung der Ansprüche eines Klagepatents (nachfolgend „Klagepatent A“) geltend gemacht, das die „Sicherung des Zugangs zu Multimedia-Inhalten durch authentifizierte Distanzmessung“ betrifft. Die angegriffene Ausführungsform war ein in Deutschland angebotener und vertriebener Streaming-Adapter, der dazu verwendet wird, Videoinhalte über einen HDMI-Eingang auf einen Fernseher zu übertragen. Hierbei erlaubt der HDMI-Standard die sog. HDCP-Technologie als Kopierschutz.

Der Anspruch des erstinstanzlich geltend gemachten Klagepatents A sieht unter anderem vor, dass „eine Abstandsmessung zwischen einer ersten und einer zweiten Kommunikationsvorrichtung durchzuführen und zu prüfen ist, ob der gemessene Abstand innerhalb eines vordefinierten Abstandintervalls liegt“. Das Klagepatent A sieht weiter vor, „dass die erste und die zweite Kommunikationsvorrichtung ein gemeinsames Geheimnis miteinander teilen und das genannte gemeinsame Geheimnis verwendet wird“.

Das Landgericht hat in der ersten Instanz die Klage abgewiesen. Der Kläger hat hiergegen Berufung eingelegt und die Klage um ein weiteres Klagepatent (nachfolgend „Klagepatent B“) erweitert, welches unter anderem vorsieht, dass „eine Distanzmessung zwischen der ersten und der zweiten Kommunikationsanordnung durchgeführt wird“. Darüber hinaus sieht es vor, dass das Geheimnis, das die erste und zweite Kommunikationsvorrichtung miteinander teilen, bereits vor Durchführung der Distanzmessung geteilt wird, wobei das Klagepatent B das Teilen des Geheimnisses durch weitere Merkmale näher definiert. Beide Klagepatente stammen aus derselben Patentfamilie.

II. GRÜNDE

Das OLG Düsseldorf wies die Klageerweiterung in zweiter Instanz als unzulässig zurück. Im Rahmen der Entscheidungsgründe ging das OLG aber nicht nur auf den vorliegenden Fall ein, sondern stellte vor allem generelle Erwägungen an, unter welchen Bedingungen eine Erweiterung der Klage um ein weiteres Patent im Berufungsverfahren sachdienlich sein kann oder nicht.

Ob die Klageerweiterung in der Berufungsinstanz zulässig ist, richtet sich nach § 533 ZPO. Die Erweiterung der Klage muss sachdienlich sein, sofern der Gegner in diese nicht einwilligt. Sachdienlich sei sie dann, wenn sie prozessökonomisch ist. Die Frage sei demnach, ob die Klageerweiterung einem anderen Rechtsstreit vorbeugt. Hierbei sei jedoch zu beachten, dass jeder Kläger bereits durch die bloße Klageerweiterung seinen Durchsetzungswillen zum Ausdruck gebracht habe. Einem weiteren Rechtsstreit werde daher regelmäßig durch eine Klageerweiterung vorgebeugt. Das Vorbeugen sei somit kein geeignetes Kriterium, um die Sachdienlichkeit einer Klageerweiterung in ähnlich gelagerten Fällen zu ermitteln.

Daher sei die Sachdienlichkeit danach zu beurteilen, ob der bisherige Prozessstoff für die Beurteilung der neuen Klageanträge (also basierend auf dem neu eingeführten Klagepatent) verwertbar sei oder nicht. Falls ja, sei die Klageerweiterung sachdienlich. Ist der bisherige Prozessstoff in Bezug auf die neuen Anträge jedoch nicht verwertbar, wäre die Erweiterung grundsätzlich unzulässig.

Bei der Erweiterung der Klage auf ein weiteres Schutzrecht sei der bisherige Prozessstoff in der Regel jedoch nicht verwertbar und die Klageerweiterung damit unzulässig. Denn jedes Schutzrecht sei – auch bei teilweise gleichlautender Beschreibung – stets aus sich selbst heraus auszulegen. Gegebenenfalls bedürfe es auch weiterer Tatsachenfeststellungen, z.B. bei neuen oder abweichenden Anspruchsmerkmalen. Dies gelte erst recht, wenn die Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs gegen die Erteilung des weiteren Klagepatents oder die Schutzfähigkeit eines neu eingeführten Schutzrechts geprüft werden müssen und der hierzu entgegengehaltene Stand der Technik ebenfalls bisher nicht bekannt war.

Anders könne der Fall jedoch liegen, wenn der Kläger nach § 145 PatG gezwungen ist, die weiteren Schutzrechte in demselben Verletzungsstreit geltend zu machen. Mit Rücksicht auf die Unschärfe der Anwendungsvoraussetzungen des § 145 PatG (“dieselbe oder gleichartige Handlung”) reiche es hierzu aus, wenn der Kläger mit der ernsthaften Möglichkeit rechnen muss, dass ihm § 145 PatG entgegengehalten wird. Dem stehe jedoch die Wertung des § 533 Abs. 2 ZPO entgegen. Denn die Berufung diene der Fehlerkontrolle und Fehlerbeseitigung, nicht aber dazu, den Tatsachenstoff auszuweiten.

Das OLG Düsseldorf meint daher, dass eine Klageerweiterung jedenfalls dann sachdienlich sei, wenn der Kläger unverschuldet Gefahr läuft, die Voraussetzungen des § 145 PatG falsch einzuschätzen. Unverschuldet sei die Situation, wenn das Schutzrecht in der ersten Instanz noch nicht geltend gemacht werden konnte, z.B. weil das Schutzrecht noch nicht erteilt war oder der Kläger nicht aktivlegitimiert war.

Der Kläger habe die Situation jedoch selbst verschuldet, wenn er die Schutzrechte bereits erstinstanzlich hätte geltend machen können, dies aber aus prozesstaktischen Gründen unterlassen hat. Zudem stünden etliche Nachteile des Beklagten entgegen, wie z.B. eine fehlende Tatsacheninstanz, die späte Einleitung eines Rechtsbestandsverfahrens oder die Möglichkeit des Klägers, das Berufungsurteil ohne Sicherheitsleistung vollstrecken zu können. In einem solchen Fall bedürfe es auf einer sorgfältigen Prüfung im Einzelfall.

So sei eine Erweiterung dann sachdienlich, wenn zwischen dem erstinstanzlich geltend gemachten und dem erst in der Berufungsinstanz geltend gemachten Schutzrecht keine wesentlichen Unterschiede bestehen, so dass der bisherige Prozessstoff übernommen werden kann. Ähnlich sei der Fall, wenn die Verletzung neuer Merkmale unstreitig ist oder sich die Verwirklichung dieser neuen Merkmale aufgrund der Tatsachenfeststellungen des Landgerichts feststellen ließe.

Dagegen sei die Klageerweiterung nicht sachdienlich, wenn neue Tatsachenfeststellungen notwendig seien und/oder eine neue umfassende Auslegung nötig sei. Letzteres nahm das OLG Düsseldorf auch im vorliegenden Fall an. Denn während das Klagepatent A eine bestimmte Abstandsmessung vorsehe, verlange Klagepatent B nur eine nicht näher definierte Distanzmessung. Zudem sehe Klagepatent B vor, dass das “Geheimnis” zwischen der ersten und zweiten Kommunikationsvorrichtung bereits vor der Distanzmessung durchzuführen sei. Dies erfordere eine neue Bestimmung des Schutzbereiches und somit auch eine neue Verletzungsprüfung.

III. FAZIT

Die Ausführungen des OLG Düsseldorf sind nachvollziehbar, das Urteil scheint im Ergebnis aber nicht konsequent zu sein.

Denn zum einen betont das OLG, dass eine Klageerweiterung sachdienlich sei, wenn sich die Verwirklichung neu hinzugekommener bzw. abweichend formulierter Merkmale bereits anhand der durch das LG getroffenen Tatsachenfeststellungen beurteilen lässt.

Zum anderen weist es die Klageerweiterung im vorliegenden Fall als unzulässig zurück, weil es einer umfassenden Neubestimmung der Grenzen des Schutzbereichs des Klagepatents bedürfe und Fragen, die sich bei der Ermittlung des Schutzbereichs des neuen Klagepatents stellen, erstmals im Berufungsverfahren nachzugehen sei. Das ist allerdings eine reine Rechtsfrage. Erst wenn diese Rechtsfrage geklärt ist, wäre das OLG dazu in der Lage zu beurteilen, ob sich eine Verwirklichung der neu hinzugekommenen bzw. abweichend formulierten Merkmale bereits anhand der durch das LG getroffenen Tatsachenfeststellungen beurteilen lässt. Ob dies vorliegend der Fall war, lässt sich den Urteilsgründen jedenfalls nicht entnehmen.

Im Ergebnis ist dem Patentinhaber zu raten, alle vergleichbaren Patente aus seinem Portfolio (insbesondere Patente aus einer Familie) bereits erstinstanzlich geltend zu machen und nicht aus prozessökonomischen Gründen damit ggf. bis zur Berufung zu warten. Denn wie der hier vorliegende Fall zeigt, kann ein solch vermeintlich prozessökonomisches Vorgehen für den Patentinhaber im Ergebnis unökonomisch sein.

Aktuelle News.

News: Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts konstituiert

Alexander Ramsay (SE) zum Vorsitzenden des Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts gewählt, Johannes Karcher (DE) wird stellvertretender Vorsitzender. Nachdem Österreich am 18. Januar 2022 als 13. Mitgliedsstaat die Ratifikationsurkunde zum Protokoll über die vorläufige Anwendung des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPG) hinterlegt hatte, trat das Protokoll (PAP) am 19. Januar 2022 in Kraft.

Das vorbereitende Komitee zur Einrichtung des EPG hat im Anschluss die Vorbereitungsphase aufgenommen. Vorgestern, am 22. Februar 2022 wurde nun mit der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gerichts in Luxemburg, dem Sitz des Berufungsgerichts, ein historischer Schritt auf dem Weg zum Einheitlichen Patentgericht vollzogen.

Erste Schritte waren dabei die Verabschiedung der Geschäftsordnung des Ausschusses, die Regeln für die Europäische Patentgerichtsbarkeit (Rules of Procedure), die Regeln über die geeignete Qualifizierung (Litigation Certificate), das Dienst- und Personalreglement des Gerichts sowie die Finanzordnung.

Die Vertragsstaaten wählten Herrn Alexander Ramsay (SE) zum Vorsitzenden des Ausschusses und Herrn Johannes Karcher (DE) zum stellvertretenden Vorsitzenden.

Für die Ernennung von etwa 90 Richtern und auch des weiteren Personals des Gerichts wird eine Vorbereitungsphase von mindestens acht Monaten angenommen. Ende März 2022 sollen die Gespräche mit den ersten Richterkandidaten für das Gericht geführt werden. Die Gespräche wird der Beratende Ausschuss führen, dessen Mitglieder der Verwaltungsausschuss ebenfalls ernannt hat.

“Mit dem Verwaltungsausschuss wird das Einheitliche Patentgericht handlungsfähig. Dies ist ein weiterer wesentlicher Schritt, damit das Gericht seine Arbeit aufnehmen kann“, sagt Dr. Christof Augenstein. „Unternehmen und insbesondere Patentinhaber sollten nun beginnen, sich mit den neuen Regeln auseinanderzusetzen.“

Aktuelle News.

Internationale SEP-Trends und Zukunftsaussichten – Japanische Unternehmen und SEP

Die SEP Research Group veranstaltet am kommenden Mittwoch, 16. März 2022 von 09:00 bis 12:00 Uhr (MEZ) unter der Leitung ihres Vorsitzenden Toshi Futamata (Institut für Zukunftsforschung, Universität Tokio) eine Abschlussveranstaltung und fasst in einem offenen Online-Workshop die Aktivitäten in 2021 zusammen. Seit dem letzten Jahr erfreut sich die Arbeitsgruppe über einen beträchtlichen Teilnehmerzuwachs: es werden bis zu 200 Experten aus Japan, den USA, Europa, China, Südkorea und Indien erwartet, die über internationale SEP-Trends referieren werden.

Für die Region Europa wird unser Partner Dr. Christof Augenstein im dritten Teil des Workshops einen 30-minütigen Vortrag zu den jüngsten europäischen SEP Branchentrends halten (die Übertragung findet voraussichtlich gegen 10:00 bis 10:30 Uhr MEZ).

Das vollständige Seminar findet in englischer Sprache statt und wird über die Software ZOOM veranstaltet. Zur kostenfreien Teilnahme und Registrierung stellen wir Ihnen bis spätestens zum 14. März einen Anmeldelink zur Verfügung. Wenn Sie das Workshop-Programm 2022 per Chrome öffnen, lässt sich per rechtem Mausklick die Sprache in Deutsch oder Englisch anpassen. Bitte beachten Sie außerdem, dass sich die Zeitangabe in der Übersicht auf die japanische Standardzeit (JST) bezieht.

Das Event wird unterstützt durch das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie, dem Japanischen Patentamt und der Japanischen Internationalen Vereinigung für den Schutz des geistigen Eigentums (AIPPI) Japan.

Aktuelle News.

Chambers Global Guide Rankings 2022: Kather Augenstein im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz – Patentstreitigkeiten in Deutschland ausgezeichnet

Bei den diesjährigen Chambers Global Guide Rankings 2022 wurde unsere IP Boutique Kanzlei in der Kategorie Gewerblicher Rechtsschutz – Patentstreitigkeiten in Band 3 gelistet. Gleich drei unserer Partner werden in diesem Jahr besonders hervorgehoben:

Dr. Peter Kather wird in Band 1 gelistet und genießt aufgrund seiner Erfahrung in internationalen Verletzungsverfahren hohes Ansehen. Mandanten schwärmen: „Er verfügt über ein unvergleichliches Fachwissen“, so ein Interviewpartner: „Wir schätzen sein technisches Wissen sehr, er ist juristisch hervorragend.“

Dr. Christof Augenstein wird in Band 4 gelistet und Kunden sagen: Christof Augenstein „ist immer schnell bei der Betreuung von internationalen Kunden, die mit dem lokalen Recht nicht vertraut sind.“

Miriam Kiefer LL.M wird in Band 5 gelistet und wird von Quellen als„eine gute und beständige Prozessanwältin, die ihr Gebiet sehr gut kennt“ beschrieben. Miriam Kiefer bearbeitet umfangreiche Patentstreitigkeiten und hat einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der Biowissenschaften.

Einen vollständigen Überblick der einzelnen Rankings von Kather Augenstein in Chambers & Partners erhalten Sie hier.

Wir bedanken uns bei unseren Mandanten und Kollegen für ihr Vertrauen. Die Rankings zeigen, dass unser Team immer weiter vorankommt, um unseren Mandanten rund um den Globus erstklassige Dienstleistungen zu bieten. Ein besonderer Glückwunsch geht an das gesamte Team von Kather Augenstein.

Chambers Research wird von 200 Research-Analysten in 200 Rechtsordnungen durchgeführt und umfasst fast 6.000 Ranglisten. Jährlich werden Hunderttausende von Befragungen von Unternehmen, die meisten davon in Form von ausführlichen Interviews, gesammelt.

Aktuelle News.

Aufforderung der EU-Kommission zur Stellungnahme – Neuer Rahmen für standardessenzielle Patente

Die EU-Kommission hat am 14.02.2022 eine Aufforderung zu einer Stellungnahme zu einer Folgenabschätzung veröffentlicht. Mit der öffentlichen Konsultation möchte die Kommission Meinungen von Interessenvertreter:innen zu verschiedenen SEP-bezogenen Fragen einholen.

Die Kommission hatte bereits in ihrem „Aktionsplan für geistiges Eigentum“ aus dem Jahr 2020 angekündigt, Vorschläge zur Förderung von Transparenz und Vorhersehbarkeit bei der SEP-Lizenzierung durch eine mögliche Reform des SEP-Lizenzsystems zu erarbeiten. Eine entsprechende Reform sollte sich hiernach insbesondere auf das erarbeitete Konzept aus der Mitteilung der Kommission über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten aus dem Jahr 2017 stützen.

Nun holt die Kommission die Meinung der Öffentlichkeit und von Interessenvertreter:innen ein. Diese wird zusammen mit der Rechtsprechung des EuGH zum Umgang mit standardessenziellen Patenten sowie verschiedenen Studien in eine Folgenabschätzung einfließen. Auf dieser Grundlage will die Kommission eine Legislativinitiative, möglicherweise in Kombination mit nichtlegislativen Maßnahmen erstellen. Denn die Kommission möchte darauf hinwirken, das EU-Patentrecht neu auszurichten, um das Patentsystem zu stärken und den grünen und digitalen Wandel der EU zu fördern. Dabei blickt die Kommission auch auf die bevorstehende Einführung des einheitlichen Patentsystems. Das einheitliche Patentgericht wendet nach Art. 20 EPGÜ das Unionsrecht unmittelbar an und wahrt dessen Vorrang. Entsprechend wird es etwaige europäische Rechtsvorschriften beachten, wohingegen Bestrebungen auf nationaler Ebene keine unmittelbare Geltung für Einheitspatente entfalten.

Vor diesem Hintergrund möchte die Kommission einem von ihr identifizierten Hauptproblem entgegenwirken: die ineffiziente Lizenzierung von SEP, einschließlich „Hold-up“, „Hold-out“ und „Forum Shopping“. Wie die Kommission in ihrer Aufforderung formuliert, sieht sie die Ursachen für dieses Problem in der unzureichenden Transparenz und Vorhersehbarkeit, der Unsicherheit in Bezug auf FRAND-Bedingungen und in den hohen Durchsetzungskosten sowie der ineffizienten Durchsetzung.

Konkrete Maßnahmen formuliert die Kommission nicht. Aus der Aufforderung und dem entsprechenden Fragebogen zur Konsultation kann man aber auf gewisse Schwerpunkte schließen. Jedenfalls scheint die Kommission eine Verordnung initiieren zu wollen. Auch sieht sie einen klaren Handlungsbedarf auf EU-Ebene. Dies vor allem mit Blick auf Lizenzierung und Durchsetzung. Denn Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten könnten zu unterschiedlichen Auslegungen führen. Deshalb möchte sie auf EU-Ebene einen bestmöglichen Interessenausgleich erzielen, insbesondere mit Blick auf das Einheitspatent.

Als konkrete politische Optionen identifiziert die Kommission im Wesentlichen drei Punkte:

1. Verbesserung der Transparenz

Diesbezüglich sieht sie die Möglichkeit, eine Verpflichtung zur Offenlegung und Aktualisierung bestimmter Informationen zu schaffen. Bereits 2017 hatte die Kommission die Standardisierungsorganisationen dazu aufgerufen, dafür zu sorgen, dass die Datenbanken detaillierte, aktuelle und der Öffentlichkeit leicht zugängliche Informationen zu SEP bereitstellen. Der Aktionsplan greift diesen Punkt ebenfalls auf und zieht hierzu auch die Verwendung neuer Technologie, wie der Blockchain-Technologie, in Betracht.

Daneben möchte die Kommission die Standardessenzialität in Zukunft durch unabhängige Dritte beurteilen lassen.

2. Erste Klärung verschiedener FRAND-Aspekte

Weiter zieht die Kommission die Entwicklung von „Leitlinien und/oder Verfahren für die Präzisierung des FRAND-Konzepts“, „die Aushandlung von FRAND-Bedingungen“ und „die Bestimmung der geeigneten Lizenzierungsebene in einer Wertschöpfungskette“ in Betracht. Hier dürfte ein entsprechender Reformvorschlag besonders interessant sein. Der EuGH konnte sich zu der vom Landgericht Düsseldorf vorgelegten Frage, ob ein Unternehmen SEP-Inhaber:innen den Missbrauchseinwand entgegenhalten kann, weil diese Unternehmen in der Lieferkette nicht lizensieren, nicht äußern. Diese Frage der Lizensierungsebene ist somit bis heute offen.

3. Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der Durchsetzung

Schließlich plant die Kommission weitere Anreize für Mediation, Schlichtungs- und Schiedsverfahren zu schaffen. In ihrer Mitteilung aus 2017 bezieht die Kommission sich hierzu auf das geplante Schieds- und Schlichtungszentrum des Einheitlichen Patentgerichts. Wie allerdings solche Anreize aussehen sollen, gibt die Kommission nicht zu erkennen. Ebenso ist nicht unmittelbar ersichtlich, wie dieser Aspekt mit dem Ziel einer verbesserten Transparenz übereinkommt.

Jedenfalls aber bleibt es spannend rund um das Thema SEP. Nach dem Zeitplan der EU-Kommission dürfen wir hier schon im 4. Quartal dieses Jahres den nächsten Schritt erwarten. Aufgrund der Folgenabschätzung wird die Kommission eine Initiative erarbeiten. Dabei wird sie voraussichtlich (auch) neues EU-Recht vorschlagen.

Es sollten sich entsprechend alle Interessenvertreter:innen an der Konsultation beteiligen. Nur so kann die Kommission alle Standpunkte erkennen und beachten. So wird die Kommission einen Weg suchen, Patentinhaber:innen eine angemessene Entlohnung zu gewährleisten und gleichzeitig die Wirtschaft und Gesellschaft von den technischen Errungenschaften unserer Zeit profitieren zu lassen.

Der Rückmelde- und Konsultationszeitraum endet am 09.05.2022.

Dr. Katharina Brandt

Aktuelle News.

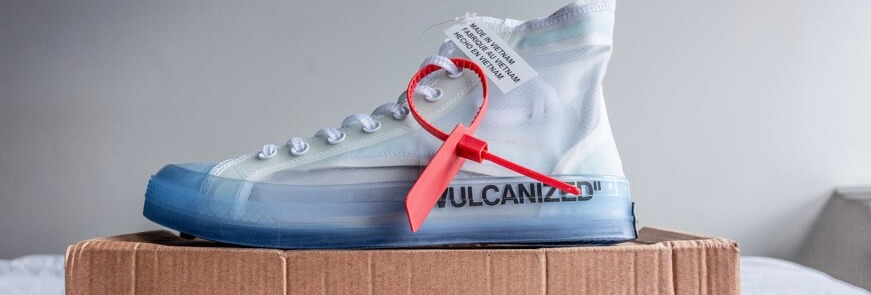

Verkabelte Situation: Wie ein Markenrechtsstreit die Modewelt bewegt

Nach langem Hin und Her erlangt das Luxuslabel Off-White die Rechte an einem – mittlerweile berühmt gewordenen – Kabelbinder-Etikett. Wie kam es dazu und welche Argumente haben den Unterschied gemacht? Eine Zusammenfassung des Falls:

Ein Luxusmodelabel kämpft seit drei Jahren um die Markeneintragung eines Etiketts, das eigentlich – so ebendieses Label – vor dem Tragen der Kleidungsstücke entfernt werden soll. Konkret geht es um einen roten Kabelbinder, der an den beliebten Sneakern befestigt wird. Diese designt Off-White in Zusammenarbeit mit Nike. Doch: Von der Empfehlung, den Kabelbinder vor dem Tragen abzutrennen, hielten „Sneakerheads“ nichts; sie trugen die Schuhe samt Kabelbinder weiter.

Normales Etikett oder unverwechselbare Markendarstellung?

or diesem Hintergrund wollte Off-White das Accessoire dann doch als Marke eintragen lassen. Es sei schließlich ein unverwechselbares Markenmerkmal, das es vor Fälschung zu bewahren gelte. Über Jahre wollte sich das U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) dieser Einschätzung jedoch nicht anschließen: Die Kabelbinder seien ein dekorativer Produktbestandteil, der zwar die Funktionalität eines Etiketts habe, nicht aber ein unverwechselbares Designelement, das der Identifikation der Marke diene.

Off-White widersprach: Der Kabelbinder sei nicht anders als normale Logos, welche den Hersteller eines Modeartikels kenntlich machen. Er bewirke eine eindeutige Verbindung mit der Marke und erfülle damit die Ansprüche an die Unverwechselbarkeit eines Produktes. Nur mit einer Eintragung sei es möglich, so Off-White, sich wirksam gegen Plagiate abzusichern, die im Bereich der Luxusmode vielfach bestehen.

„Kaufargument Marke“ im Luxussektor

Es müsse, so Off-White, weiterhin auch bedacht werden, dass eine eindeutige Markendarstellung vor allem im Luxussegment ein gewichtiges Kaufargument sein kann und ist. Das Konzept eines Markenproduktes als Statussymbol greift bekanntermaßen nicht nur in der Modewelt. Dass die Sneaker mitsamt Kabelbinder darüber hinaus häufig von Prominenten und Modeinfluencern getragen werden, dürfte ebenfalls dazu beitragen, dass der Weg von rotem Kabelbinder zu Off-White kurz ist. Diese Argumente sollen Off-White schließlich zum Erfolg und damit zur Markeneintragung geführt haben.

Wir beobachten die markenrechtliche Situation in der Luxusmodewelt weiter mit Spannung; allein Off-White ist in einige weitere Angelegenheiten mit dem USPTO eingebunden und damit nicht allein. Der Versuch, den Slogan “For Walking“ (inklusive Anführungszeichen) anzumelden, scheiterte zunächst. Es bleibt zu sehen, ob Off-White weitere Anläufe unternehmen wird, eine Markeneintragung zu erreichen.

Eines steht jedoch fest: Es ist ein großer juristischer Aufwand für ein Accessoire, das eigentlich vor dem Tragen entfernt werden sollte.

Aktuelle News.

CQI-Bericht (BGH) – informelle Gespräche zwischen ETSI Mitgliedern

Der Bundesgerichtshof (Urt. v. 18.01.2022 – Az. X ZR 14/20 – CQI-Bericht) hatte die Frage zu entscheiden, ob in informellen Gesprächen zwischen ETSI Mitgliedern diskutierte Lösungsvorschläge der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden und somit Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ sind.

1. SACHVERHALT

Einen Tag vor dem Prioritätstag des Streitpatents fand ein Treffen der Arbeitsgruppe der ETSI in Kansas City statt. Nachdem die Sitzung beendet war, haben sich vier Teilnehmer unterschiedlicher Unternehmen noch inhaltlich unterhalten. Dabei haben die Teilnehmer einen Lösungsansatz diskutiert. Ein Teilnehmer des Gesprächs hat diesen Lösungsansatz in der darauffolgenden Nacht als Standardisierungsvorschlag (NK33 im Nichtigkeitsverfahren) erarbeitet und am nächsten Tag (Prioritätstag des Streitpatents) dem Standardisierungsgremium übersandt.

2. ENTSCHEIDUNG

Der Bundesgerichtshof hat entscheiden, dass Vorschläge, die lediglich in informellen Gesprächen zwischen ETSI Mitgliedern ausgetauscht werden, nicht Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ sind.

In Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung des Senats sei ein schriftliches Dokument öffentlich, wenn es zur Verarbeitung in der Öffentlichkeit bestimmt ist und einem an sich nicht beschränkten Personenkreis und nicht nur einzelnen Personen zugänglich geworden ist (BGH, Beschl. v. 09.02.1993 – X ZB 7/92, GRUR 1993, 466 – Fotovoltaisches Halbleiterbauelement). Dafür müsse ein nicht bestimmter Personenkreis vor dem Prioritätstag in der Lage gewesen sein, Kenntnis vom Inhalt des Schriftstücks zu nehmen. Diese Grundsätze gelten demnach ebenfalls für mündliche Äußerungen.

Bei Äußerungen im Rahmen eines Treffens einer Arbeitsgruppe der ETSI sei daher zwischen förmlichen Sitzungen und informellen Gesprächen außerhalb dieser zu unterscheiden. Im Gegensatz zu informellen Gesprächen zwischen einzelnen Teilnehmern, sei der Ablauf der Sitzungen durch eine Richtlinie der ETSI geregelt. Danach führe ein Sitzungsleiter die Sitzung und weise die Mitglieder auf die wettbewerbsrechtlichen Regeln hin. Dokumente, die ein Teilnehmer in einer förmlichen Sitzung einführt, seien nach der Entscheidung des BGH aufgrund der ETSI-Richtlinien nicht als vertraulich anzusehen. Etwas anderes gelte nur, falls die Dokumente als vertraulich gekennzeichnet sind.

Äußerungen, die außerhalb von förmlichen Sitzungen gegenüber einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern erfolgen, seien nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs hingegen grundsätzlich nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Ein Teilnehmer des Treffens dürfte demnach davon ausgehen, dass Äußerungen außerhalb der förmlichen Sitzungen von den anderen Teilnehmern des Gesprächs als vertraulich behandelt werden. Dies gelte ebenfalls dann, wenn die Äußerungen gegenüber Mitarbeitern von Wettbewerbern geäußert werden. Es sei davon auszugehen, dass die anderen Gesprächsteilnehmer den Lösungsvorschlag allenfalls mit Kollegen im Unternehmen erörtert.

3. PRAXISHINWEIS

Regelmäßig haben Kläger im Nichtigkeitsverfahren bereits das Problem den Inhalt von Gesprächen nachzuweisen. Der Inhalt informeller Gespräche dürfte nach dieser Entscheidung bis auf Ausnahmen nicht öffentlich und damit kein Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ sein, sodass es auf Beweisfragen gar nicht erst ankommen wird.

Diese Entscheidung reiht sich in die bisherige BGH-Rechtsprechung ein (GRUR 2013, 367 – Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser; GRUR 1993, 466 – Fotovoltaisches Halbleiterbauelement). In dem vorliegenden Fall darf man jedoch hinterfragen, ob Lösungsansätze, die zwar in informellen Gesprächen aber ohne entsprechende Geheimhaltungsvereinbarung zwischen verschiedenen Mitgliedern der ETSI diskutiert werden, von allen Teilnehmern des Gesprächs als vertraulich behandelt werden. Die Entscheidung spiegelt die eher großzügige Haltung des Bundespatentgerichts wider, dass Gespräche oder Dokumente häufig als vertraulich zu betrachten waren.

Das Europäische Patentamt folgt in dieser Frage allerdings einem anderen Maßstab. Die Beschwerde-Kammern nehmen die Vertraulichkeit eines Gespräches regelmäßig nur an, wenn eine Geheimhaltungsvereinbarung oder besondere Umstände vorliegen (T 1085/92; T 1081/01).

Ob Gespräche zwischen Vertretern von ETSI-Mitgliedern von den Teilnehmern als vertraulich betrachtet werden, lässt Raum zur Diskussion. Informelle Gespräche dürften jedenfalls den technischen Fortschritt fördern, weil gerade in diesen Gesprächen ganz neue Ansätze erörtert werden können, ohne direkt ausgearbeitete Vorschläge in großer Runde zu besprechen. Diesen informellen Gesprächen möchte man beim Bundesgerichtshof anscheinend nicht den Boden entziehen. Teilnehmer solcher Gespräche sollten dennoch vorsichtig sein, welche Ideen sie außerhalb von öffentlichen Sitzungen preisgeben, wenn sie diese Idee nicht bereits als Patent angemeldet haben.

Carsten Plaga

Aktuelle News.

EuGH-Vorlagefrage des Landgerichts München zu einstweiligen Verfügungsverfahren – Ändert sich nun der Maßstab für einstweilige Verfügungen im Patentrecht?

Mit einem Vorabentscheidungsersuchen gem. Art. 267 AEUV hatte das Landgericht München I mit Beschluss vom 19. Januar 2021 dem EuGH der Frage vorlegt, ob einstweilige Verfügungen im Patentrecht stets ein abgeschlossenes Rechtsbestandsverfahren erfordern dürfen. Der EuGH hat nun entschieden, dass dies mit EU-Recht unvereinbar sei. Dadurch dürfte der Rechtsbestand auch in Verfügungsverfahren intensiver zu diskutieren sein. Auch könnte nun fraglich werden, ob durch eine Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren neue Dringlichkeit entsteht. Im Einzelnen:

1. HINTERGRUND

Das Landgericht München I hatte dem EuGH folgende Frage vorgelegt: „Ist es mit dem Unionsrecht vereinbar, dass Oberlandesgerichte den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpatent noch kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren durchlaufen hat und darin bestätigt wurde?“. Hintergrund dieser Vorlagefrage war die Reaktion auf die geänderte Rechtsprechung des OLG München zum Erfordernis des gesicherten Rechtsbestands von Patenten im einstweiligen Verfügungsverfahren. Beim Erlass einer einstweiligen Verfügung im Rahmen einer Patentverletzungssache ist grundsätzlich notwendig, dass neben dem eigentlichen Verfügungsanspruch (Verfügungspatentverletzung) auch ein Verfügungsgrund vorliegt, der dann nicht nur die Dringlichkeit umfasst, sondern auch die Glaubhaftmachung eines hinreichend gesicherten Rechtsbestands des Verfügungspatentes. Nach der bisherigen obergerichtlichen Entscheidungspraxis ist für den Erlass einer einstweiligen Verfügung bei einem Patentverletzungsverfahren nicht ausreichend, dass das geltend gemachte Patent von der Erteilungsbehörde nach eingehender Prüfung erteilt wurde. Über diesen Umstand hinaus fordern die Oberlandesgerichte insbesondere in Düsseldorf und München grundsätzlich zusätzlich, dass das erteilte Patent vor Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen seiner Verletzung in einem erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ein weiteres Mal auf seine Patentfähigkeit hin geprüft wurde. Von diesem Grundsatz gibt es indes zahlreiche Ausnahmen. So kann es nach der Rechtsprechung im Einzelfall auch ausreichen, wenn ein Patent durch namhafte Konkurrenten (etwa durch Lizenznahme) anerkannt ist, oder der Antragsgegner nur untauglichen Stand der Technik vorlegt. Mit diesen und weiteren Ausnahmen hat sich aber weder die vorlegende Kammer des Landgerichts beschäftigt, noch hat sich der EuGH damit auseinandergesetzt. Die Entscheidung ist daher allein fokussiert auf den Fall, dass keine der zahlreichen Ausnahmefallgruppen vorliegt und auch sonst keine Argumente zur Verfügung stehen.

2. ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Im Einzelnen beschäftigt sich der EuGH mit der Frage, ob Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004 / 48 („Enforcement-Richtlinie“) dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen Rechtsprechung entgegensteht, wonach der Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigert wird, wenn das betreffende Patent nicht zumindest ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat. Der EuGH führt zunächst aus, dass die Mitgliedstaaten nach Art. 9 Abs. 1 a) der Richtlinie 2004 / 48 sicherstellen sollten, dass die zuständigen Gerichte die Möglichkeit haben, auf Antrag des Antragsstellers gegen den angeblichen Verletzer eine einstweilige Maßnahme anzuordnen, um eine drohende Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums zu verhindern. Gem. Art. 9 Abs. 1 a) i. V. m. den Erwägungsgründen 17 und 22 der Richtlinie hätten die Mitgliedsstaaten in ihrem nationalen Recht die Möglichkeit für die zuständigen nationalen Gerichte vorzusehen, nach einer Prüfung der besonderen Umstände des Einzelfalls und unter Beachtung der in Art. 9 vorgesehenen Voraussetzungen eine einstweilige Maßnahme zu erlassen. Ferner sollten nach Art. 9 Abs. 1 a) der betreffenden Richtlinie i. V. m. dem Erwägungsgrund 22 die im nationalen Recht vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen die unverzügliche Beendigung der Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums ermöglichen, ohne dass eine Entscheidung in der Sache abgewartet werden muss. Diese Maßnahmen seien vor allem dann gerechtfertigt, wenn jegliche Verzögerung nachweislich einen nicht wiedergutzumachenden Schaden für den Inhaber eines solchen Rechts mit sich bringen würde. Somit komme dem Faktor Zeit eine besondere Bedeutung für die wirksame Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zu.

Mit der o. g. Rechtsprechung und Entscheidungspraxis würde indes ein Erfordernis aufgestellt werden, das Art. 9 Abs. 1 a) der Richtlinie 2004 / 48 jede praktische Wirksamkeit nehmen würde, da es dem nationalen Recht verwehrt sei, im Einklang mit dieser Bestimmung eine einstweilige Maßnahme anzuordnen, um die Verletzung des in Rede stehenden, von ihm als rechtsbeständig und verletzt erachteten Patents unverzüglich zu beenden. Ein solches Erfordernis könne auch dazu führen, dass potenziell patentverletzende Wettbewerber des Inhabers des in Rede stehenden Patents bewusst von einem Angriff auf dessen Rechtsbestand absehen, um zu verhindern, dass das Patent in den Genuss wirksamen gerichtlichen Rechtschutzes kommen würde, sodass der in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004 / 48 vorgesehene Mechanismus des vorläufigen Rechtsschutzes seiner Substanz beraubt wurde. Weiterhin würden die mit der Richtlinie 2004 / 48 verfolgten Ziele bestätigen, dass eine nationale Rechtsprechung hiesiger Art nicht mit ihr im Einklang stehen würden. Das wird auch mit dem zehnten Erwägungsgrund der Richtlinie argumentativ belegt, da aus ihr hervorgehen würde, dass mit ihr die Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten einander angenähert werden sollen, um ein hohes, gleichwertiges und homogenes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten. Ein innerstaatliches Verfahren, mit dem jede Verletzung eines bestehenden Rechts des geistigen Eigentums unverzüglich beenden werden soll, würde wirkungslos sein und somit das Ziel eines hohen Schutzniveaus für das geistige Eigentum verfehlen, wenn seine Anwendung einem Erfordernis, wie in der Vorlagefrage beschrieben, unterliegen würde.

Weiterhin stellt der EuGH dar, dass Patente ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung eine Vermutung für ihre Gültigkeit beinhalten. Somit würden sie auch ab diesem Zeitpunkt einen der Richtlinie 2004 / 48 vollumfassenden Schutz genießen. In Bezug auf die Gefahr, dass der Antragsgegner im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes durch den Erlass einstweiliger Maßnahmen einen Schaden erleidet, sei festzustellen, dass nach Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004 / 48 die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erforderlichen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe so angewendet werden müssen, dass die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden werden und somit eine Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist. Folglich habe der Unionsgeber schon Rechtsinstrumente bereitgestellt, die es gestatten, Gefahren dieser Art insgesamt zu verringern und den Antragsgegner entsprechend zu schützen. Weiterhin wird angeführt, dass der Grundsatz der unionskonformen Auslegung des nationalen Rechts bestimmten Schranken unterliegen würde. So würde es die Verpflichtung des nationalen Richters geben, bei der Auslegung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften des innerstaatlichen Rechts das Unionsrecht heranzuziehen. Im vorliegenden Fall würden die in Rede stehenden deutschen Rechtsvorschriften keine Bestimmungen enthalten, wonach der Erlass einer einstweiligen Maßnahme zur Untersagung einer Patentverletzung eine gerichtliche Entscheidung in einem Rechtsbestandsverfahren voraussetzt, sodass diese Vorschriften mit der betreffenden Richtlinie gänzlich im Einklang sehen würden.

3. FAZIT

Der EuGH hat die isolierte Vorlagefrage entschieden: Ein erfolgreich überstandenes Rechtsbestandsverfahren ist damit nicht mehr als Regelfall erforderlich. Welche Auswirkungen hat das für die Praxis? Es steht zu vermuten, dass sich damit die Vortragslast zum Rechtsbestand wieder stärker zum Antragsgegner, dem tatsächlichen oder vermeintlichen Verletzer, verschiebt. Diesem wäre also zu raten, sich noch stärker als bisher ohnehin schon mit entsprechenden Recherchen zum Stand der Technik vorzubereiten, um spätestens im Falle eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung einen starken Rechtsbestandsangriff vortragen zu können.

Nach der bisherigen Rechtsprechung hat eine Rechtsbestandsentscheidung häufig eine neue Dringlichkeit eröffnet, da ohne diese Entscheidung ein Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung im Regelfall keine hohen Erfolgsaussichten hatte. Ob diese Möglichkeit der neuen Dringlichkeit weiterhin besteht, dürfte vom Einzelfall abhängen, insbesondere, von den möglichen Rechtsbestandsangriffen gegen das Schutzrecht. Insbesondere bei einem bereits laufenden Rechtsbestandsverfahren kann weiterhin viel dafür sprechen dessen Ausgang abzuwarten.

Bedauerlich ist indes, dass die sehr umfangreiche und ausgewogene Rechtsprechung der deutschen Gerichte, die gerade eine Abweichung vom Grundsatz der erforderlichen Rechtsbestandsentscheidung erlaubt, nicht betrachtet und nicht in die Entscheidung eingestellt wurde.

Christopher Weber

Hüveyda Asenger